シニアって誰?

大切なのは「シニアの定義」ではなく、「変化」に伴うニーズ

「何歳からシニアか」という定義づけは難しく、50歳以上という考え方もあれば、

定年退職してからという定義の仕方もあります。さらに世界保健機構(WHO)の定義に従って、

65歳以上の高齢者をシニアと呼んでも差し支えありません。

しかし、シニアの定義はそれほど重要なことではありません。

塊としてのシニアの市場規模よりもむしろ個々のニーズに注意を払うことが大切だからです。

「変化」が起きるときには、必ずニーズが発生します。

シニアマーケティングが注目を集めるのは、

シニア世代に様々な「変化」に伴うニーズが多く存在するからです。

- ●雇用状況の変化に伴う、可処分時間・可処分所得の変化

- ●子の独立による家族構成の変化。それに伴う住まい方の変化

- ●加齢に伴う、身体能力の変化

このような「変化」に伴うニーズにいかに対応できるかが、シニアマーケティングの成否のカギを握ることになります。

「シニア市場は一様ではない」ということを踏まえ、

カテゴライズすることが最初の一歩

2007年頃から団塊の世代が定年退職を迎え始めることから、

「膨大なシニア需要が顕在化する」という思惑により、シニアへのアプローチがブームになりました。

団塊の世代という、常に時代を牽引してきた革新的なボリュームゾーン。

この集団が年代を移動するたびに、大きな消費をもたらしてきました。

そのことを学習している市場は大いに湧き上がりました。

時間もお金も元気もある集団に大きな期待が寄せられ、

「時間消費」、「コト消費」、「アクティブシニア」などの言葉が生まれました。

ただ、前宣伝ほど実際の「興業」が振るわなかったのも一面の事実でした。

その理由のひとつは、「部分」としてのアクティブシニアを「全体」と捉えてしまったことにあります。

101.3兆円※とも言われる市場のすべてがアクティブシニアによって消費されるという考え方は、

思い込みにすぎませんでした。

膨大なシニア市場をひとくくりに捉えることには無理があります。

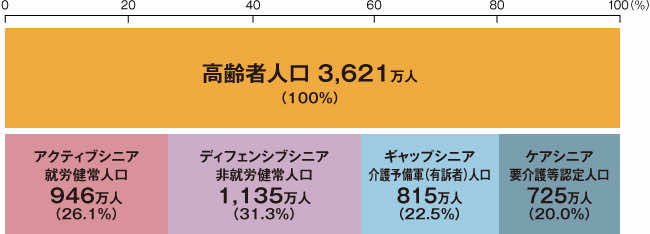

そこで私たちシニアマーケティング研究室では、まずシニア市場の4つの類型に分けることから取り組みました。

下記の4つのグループです。

市場を量的に把握するために、ここではシニア市場=高齢者(65歳以上)人口と定義づけています。

※みずほコーポレート銀行(現みずほ銀行)産業調査部作成

2012 年発表当時の予測では2025年シニア市場は101.3兆円。内訳は医療・医薬産業35兆円、介護産業15.2兆円、生活産業51.1兆円。(みずほ産業調査 Vol.39)2025年1月の同行の最新資料では、シニア市場の規模は2023年で、96兆円、2040年の予測値では、115兆円に拡大する見込みとしている。(Mizuho Short Industry Focus Vol. 241)

私たちはシニアを「分けて」考えます!

- アクティブシニア

- ADLに大きな問題がない程度に健常で、勤務形態を問わず就労している65歳以上の人口を本稿では意味します。

- ディフェンシブシニア

- 年金以外の毎月の定額フローがなく、健康で堅実な暮らしぶりの層で、「守り」中心の高齢者層。当研究室が命名しました。

- ギャップシニア

- 2014年に日本総研が命名し、提唱した言葉。「要介護というわけではないけれど、日常生活の中で諦めや我慢が積み重なっている」(日本総研HPより)状態で、「できること」と「やりたいこと」とのギャップがある人たちを意味しています。要介護等認定予備軍とも言えます。

本稿では、規模算出にあたり国民生活基礎調査の「有訴者※率」を基準値として用いています。※有訴者とは、病気やケガなどにより何らかの自覚症状を有する人。有訴者率とは人口千人に対しての有訴者の数を指す。

- ケアシニア

- 要介護等(要支援1~要介護5)認定者の人口を本稿では意味します。

図1.シニア(高齢者)の4つの類型

- 高齢者人口

- 3,621万人(人口推計 令和7年6月1日概算値 総務省統計局)

- アクティブシニア人口

- 946万人(労働力人口比率:26.1%)2024(令和6)年 労働力調査基本集計 総務省統計局

- ディフェンシブシニア

- 1,135万人(高齢者人口からアクティブシニア・ケアシニア・ギャップシニア人口を減じた値)

- ギャップシニア

- 815万人(8,154,900人)

1,950万人(高齢者人口からアクティブシニア・ケアシニア人口を減じた値)÷1000×418.2

有訴者率(千人対)418.2 2022(令和4年)国民生活基礎調査 厚生労働省 - ケアシニア

- 725万人(7,254,698人)

2025(令和7)年5月末現在暫定値 介護保険事業状況報告 厚生労働省

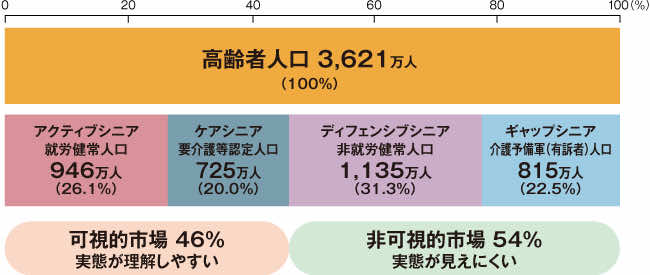

シニア世代の全体像

シニアマーケティングと聞いてまず思い浮かべるのは、アクティブシニアとケアシニアでしょう。

わかりやすく、可視化できる市場だからです。

アクティブシニアは高齢者の4人に1人、ケアシニアは高齢者の5人に1人が該当します。

両類型を合算しても全体の46%に過ぎないですが、両類型とも漸増傾向にあることは前述した通りです。

一方、ディフェンシブシニアとギャップシニアは高齢者人口全体の過半数(54%)を占める多数派です。

人口規模がそのまま購買力に結びつくわけではありませんが、

無視することはできないボリュウムゾーンです。

この二つの類型は今まで、あまりマーケティングの対象として意識されずにきました。

そのことがシニアマーケティングの成功事例を思ったほどに輩出しなかった要因の一つと言ってよいかもしれません。

シニアの4類型はさらに細かく見ていく必要があります。

そこで以降は、それぞれの類型ごとに2軸4象限のマトリックスにニーズと該当財のマッピングを試みています。

細分化した市場とそれらに対応するニーズがより具体的に見えてきます。

それではアクティブシニアから見ていきましょう。

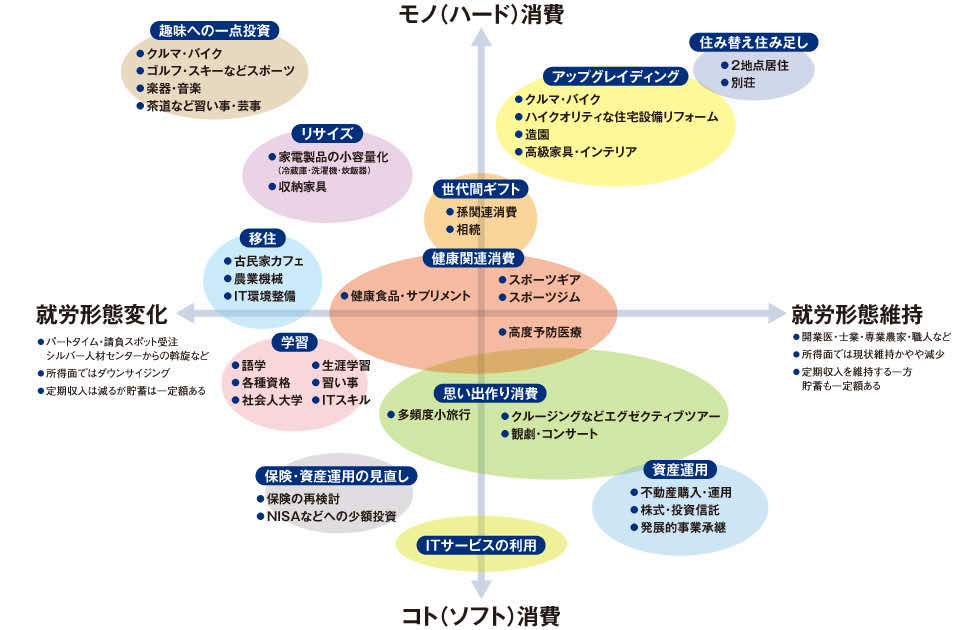

「アクティブシニア」のニーズマッピング

同じアクティブシニアと言っても、定年退職等で就労形態が大きく変化する人たちも居れば、個人事業主のように変化することなく、

所得レベルも維持できている人たちも居ます。両者では消費性向も消費額も異なってきます。

アクティブシニアでは、X軸を就労形態に変化があるか否か、Y軸にはモノ消費かコト消費か、

計4象限にニーズや財のありどころをプロットしてみました。

従来のアクティブシニアでは、第4象限、つまり就労・所得を維持できる人のコト消費に注目が集まりました。

JR東日本の「四季島」などが好例です。しかし、昨今の経済環境を考慮すれば、

「就労形態・所得が変化する人のモノ消費」に若干高いウェイトが置かれ始めています。(あくまで肌感覚ですが…)

図2.アクティブ・シニアのニーズマッピング

シニア市場を鳥瞰して1点にくさびを打ち込む

ここまでのことから、シニア市場がいかに多様性を帯びたものかが、よく理解いただけたかと思います。

アクティブ・シニアを例に取って論考してきましたが、他の3つの類型も同様に細分化されていきます。

市場とひとくくりにするのではなく、全貌を広く見渡したうえで、

座標軸の1点を深くドリリングすることは、シニア市場に限らず、今も昔も変わらないマーケティングの要諦です。

そのドリリングの手法として有効なのがコンテンツマーケティングの手法です。

株式会社 日本SPセンター

シニアマーケティング研究室

特別顧問 中田典男

※他の3つの類型、「ディフェンシブ・シニア」「ギャップ・シニア」「ケア・シニア」のニーズマッピングは、White Paperでご用意しております。